Pour plus de sécurité, fbls article 8 et le divorce, est sur : https://www.fbls.net/8B.htm

"L'article 8 de la Conv EDH

donne des droits en matière de divorce"

Frédéric Fabre docteur en droit.

ARTICLE 8 DE LA CONVENTION :

"1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui"

Cliquez

sur un lieu bleu pour accéder gratuitement à la JURISPRUDENCE DE LA CEDH :

- LE DIVORCE ET LE DROIT DE VISITE OU DE GARDE DES ENFANTS

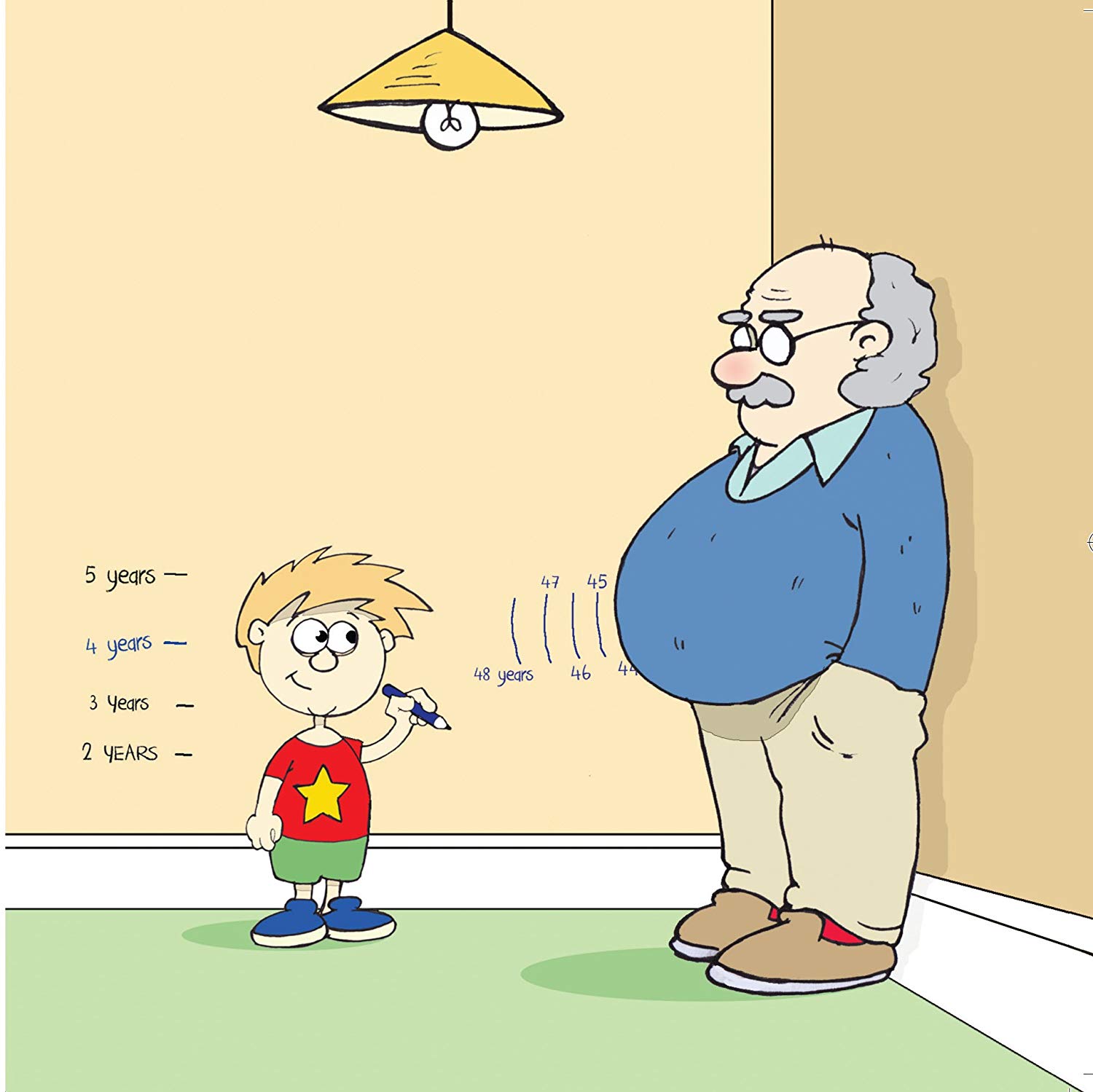

- LE DROIT DE VISITE DES GRANDS PARENTS ET DES TIERS

- LES ENLÈVEMENTS D'ENFANTS APRÈS UN DIVORCE

- LE SECRET DE LA CORRESPONDANCE ET LE DIVORCE

- LE DEVOIR CONJUGAL ET LE DIVORCE

MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH

T.M. c. ITALIE du 7 octobre 2021 requête n° 29786/19

§ 62 En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle souligne d’ailleurs que dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 204, 10 septembre 2019). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le parent et l’enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).§ 76 face à l’opposition de la mère de l’enfant, qui perdurait depuis 2008, et à la difficulté du requérant à exercer son droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées pour faire respecter le droit de l’intéressé d’avoir des contacts avec sa fille et d’établir une relation

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

CLIQUEZ SUR LES BOUTONS POUR ACCEDER A LA JURISPRUDENCE SUR LA PROTECTION DE L'ARTICLE 8

LE DIVORCE ET LE DROIT DE VISITE

OU DE GARDE DES ENFANTS

En matière de garde des enfants après un divorce, l'intérêt des enfants prime sur celui des parents

Cliquez sur un lien bleu pour accéder gratuitement à LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH sur :

- LE DROIT DE GARDE

- LE DROIT DE VISITE DE LA MÈRE

- LE DROIT DE VISITE DE L'EX EPOUX, De l'EX CONCUBIN, OU DE L'EX PARTENAIRE PACSE

- LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

A.T. c. ITALIE du 24 juin 2021 Requête no 40910/19

Art 8 • Vie familiale • Absence d’efforts adéquats, suffisants et rapides des autorités nationales pour faire respecter le droit de visite du requérant judiciairement prononcé • Opposition de la mère de l’enfant

a) Les principes généraux

66. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour garantir les droits légitimes des intéressés et assurer le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). La Cour rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, §§ 105 et 112, et Sylvester, § 70, tous deux précités).

67. La Cour rappelle également que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (Nicolò Santilli, précité, § 67). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que l’article 8 de la Convention confère à celui-ci (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).

68. En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle souligne d’ailleurs que dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 204, 10 septembre 2019). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le parent et l’enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).

b) Application de ces principes à la présente espèce

69. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à rechercher si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et son fils (Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) et à examiner la manière dont elles sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299‑A, et Kuppinger, précité, § 105). Elle rappelle aussi que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010), car le passage du temps peut à lui seul avoir des conséquences sur la relation d’un parent avec son enfant.

70. La Cour relève qu’à partir de 2015, alors que l’enfant n’avait que onze mois, le requérant n’a cessé de demander au tribunal que des rencontres fussent organisées, mais qu’il n’a pas pu exercer son droit de visite en raison de l’opposition de L.R., qui avait quitté le domicile familial et l’empêchait d’avoir le moindre contact avec l’enfant.

71. En 2016, le tribunal de Trévise observa que le requérant ne pouvait pas voir son fils et que L.R. persistait à s’opposer aux rencontres entre le requérant et l’enfant.

72. À partir de décembre 2016, après le déménagement de la mère de l’enfant dans une autre ville, à environ six cents kilomètres de distance, sans le consentement des tribunaux et du requérant, ce dernier n’a plus été en mesure de voir son fils, en particulier en raison du refus de la mère d’organiser des rencontres.

73. La Cour observe que, nonobstant la décision de la cour d’appel de Venise du 30 janvier 2017 établissant que la résidence de l’enfant était à Z.B. et réfutant que le déménagement à Rome eût été autorisé, L.R. a fixé sa résidence à Rome.

74. Par conséquent, le 10 juillet 2017, le requérant saisit à nouveau le tribunal pour enfants de Venise en faisant valoir que L.R. avait déménagé sans autorisation et que de ce fait il lui était impossible de voir son fils car elle s’opposait aux rencontres.

75. En 2017, nonobstant les recours dont le parquet et le requérant saisirent le tribunal de Venise et le signalement effectué par les services sociaux, le tribunal n’a pris aucune mesure. La Cour note que pour pouvoir voir son fils, le requérant a été obligé de demander l’intervention de la force publique.

76. Elle remarque que le tribunal de Venise a attendu deux ans avant de se prononcer. Tout en reconnaissant que le comportement de L.R. était préjudiciable à l’enfant, il estima qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’être éloigné de L.R. et établit par conséquent la résidence principale de l’enfant chez sa mère, en accordant un droit de visite au requérant.

77. La Cour note qu’à ce jour le requérant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ce droit de visite parce que L.R. s’y oppose et que les rencontres ne sont pas organisées.

78. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, notamment parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 70-77 ci-dessus). En particulier, elle note que le requérant n’a cessé de tenter d’établir des contacts avec son fils depuis 2014 et que, malgré les différentes décisions du tribunal pour enfants et de la cour d’appel, les autorités n’ont pas trouvé de solution pour lui permettre d’exercer régulièrement son droit de visite. L’avertissement du tribunal de Venise n’a eu aucun effet sur L.R., qui a continué à empêcher le requérant d’exercer son droit de visite et a même déménagé à six cents kilomètres de distance sans le consentement de celui-ci et des tribunaux. Ce comportement persiste aujourd’hui en dépit d’une nouvelle décision du tribunal pour enfants et de la condamnation pénale prononcée contre la requérante pour soustraction de mineur.

79. Certes, la Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existantes entre les parents de l’enfant. Elle admet que l’impossibilité pour le requérant d’exercer son droit de visite était au départ surtout imputable au refus manifeste de la mère de l’enfant, puis au refus de l’enfant et à la distance entre le lieu de résidence de l’enfant et celui du requérant. Elle rappelle cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, § 74, Lombardo, § 91, et Zavřel, § 52, tous précités).

80. La Cour considère que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et qu’elles sont restées en deçà de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Elle estime en particulier que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Bondavalli, § 81, Macready, § 66, Piazzi, § 61, et Strumia, § 122 tous précités). Elle constate notamment que les services sociaux de Rome, nonobstant les décisions judiciaires ordonnant l’organisation des rencontres, sont intervenus très tardivement (paragraphes 27-33 ci-dessus), qu’ils ont organisé une seule visite et qu’ils n’ont pas tenu le requérant informé de la situation de son fils.

81. La Cour considère que, dès la séparation des parents, alors que l’enfant n’avait qu’un an, les juridictions internes ont omis de prendre des mesures concrètes et utiles de nature à permettre l’instauration de contacts effectifs, et elle constate qu’elles ont ensuite toléré pendant environ sept ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant. Elle relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements ou une délégation du suivi de la famille aux services sociaux, assortie de l’obligation pour ceux-ci d’organiser et de faire respecter le droit de visite du requérant (Lombardo, précité, § 92, et Piazzi, précité, § 61). Les services sociaux, de leur côté, ont agi avec retard et n’ont pas correctement exécuté les décisions judiciaires.

82. La Cour remarque que les services sociaux n’ont pas organisé les rencontres pendant la première période de confinement et bien au-delà (paragraphe 38 ci-dessus) alors que les déplacements motivés par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement étaient autorisés (paragraphes 45-46 ci-dessus). Or bien que l’arsenal juridique prévu par le droit italien semble suffisant, aux yeux de la Cour, pour permettre à l’État défendeur d’assurer en abstrait le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention, force est de constater en l’occurrence que les autorités n’ont pas utilisé les instruments juridiques existants et n’ont entrepris aucune action à l’égard de L.R., lui laissant de surcroît la possibilité de déménager avec son fils pour s’installer à six cents kilomètres du domicile du requérant sans le consentement de celui-ci et contre la décision de la cour d’appel ; en particulier, L.R. a agi de la sorte sans avoir convenu au préalable avec le requérant d’un projet de coparentalité ou sans avoir soumis ledit projet aux juridictions pour approbation. Après cela, les autorités n’ont pas exécuté les précédentes décisions du tribunal de Trévise et de la cour d’appel de Venise qui accordaient un droit de visite au requérant. En outre, la Cour note que L.R. a été condamnée à un an et huit mois d’emprisonnement pour soustraction d’enfant, mais cela n’a pas changé la situation du requérant qui continuait à ne pas avoir accès à l’enfant. Aussi la Cour estime-t-elle que les autorités ont laissé s’enraciner une situation qui s’est de fait installée au mépris des décisions judiciaires (K.B. et autres c. Croatie, no 36216/13, 14 mars 2017). Après la période de confinement, lorsque les services sociaux ont constaté que L.R. refusait d’emmener l’enfant voir son père, elles ont suspendu ces rencontres sans engager la procédure de médiation ordonnée par le tribunal. Aucun contrôle sur l’activité et sur les omissions des services sociaux n’a été effectué par les juridictions.

83. La Cour note que, dans le cas d’espèce, face à l’opposition de la mère de l’enfant, qui perdurait depuis 2014, et aux difficultés rencontrées par le requérant pour exercer son droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées d’elles pour faire respecter le droit de l’intéressé d’avoir des contacts et d’établir une relation avec son fils (Terna, précité § 73 Strumia, précité, § 123).

84. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà constaté, dans l’arrêt Terna, (précité § 97), l’existence d’un problème systémique en Italie concernant les retards dans la mise en œuvre du droit de visite judiciairement prononcé.

85. La Cour relève également le retard avec lequel le tribunal de Venise a rendu sa décision. Elle rappelle à cet égard qu’elle peut prendre en compte, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que celle de toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64‑65, série A no 121, Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003, Solarino précité, § 39, 9 février 2017, et D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, § 64, 23 février 2017).

86. Pour la Cour, un surcroît de diligence et de rapidité s’imposait dans l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. L’enjeu de la procédure pour le requérant exigeait un traitement urgent, car le passage du temps pouvait avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et son père, qui ne vivait pas avec lui. La Cour rappelle en effet que la rupture du contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent. À cet égard, elle note qu’en dépit des demandes déposées par le requérant, les services sociaux et le parquet, qui signalaient une situation dangereuse pour l’enfant, il a fallu deux ans au tribunal de Venise pour prendre une décision, qui, à ce jour, n’est toujours pas exécutée, sans que ce défaut d’exécution entraîne de conséquences pour L.R., malgré les avertissements du tribunal et bien que L.R. ait été condamnée pour soustraction de mineur.

87. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.

88. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

S.L. et A.L. c. Italie du 5 juin 2020 requête n° 896/16

Article 8 : Les juridictions italiennes ont statué promptement dans un litige international de garde d’enfant. Les requérants se plaignent d'un délai de six ans mais la CEDH réduit le litige pour constater un délai de 4 mois et 12 jours.

L’affaire concerne une procédure de garde d’enfant entre des parents de nationalités différentes (un Italien et une Roumaine). En 2009, l’épouse du requérant engagea une procédure de divorce et de demande de garde de son fils devant les juridictions roumaines, alors qu’une procédure de séparation et de garde d’enfant, introduite par le requérant en 2007, était déjà pendante devant les juridictions italiennes. La juridiction roumaine prononça le divorce et accorda la garde de l’enfant à la mère en 2012, alors que la juridiction italienne accorda la garde de l’enfant au père en 2013. Le requérant alléguait que les juridictions italiennes avaient manqué de diligence car la procédure avait duré six ans, se plaignant d’une atteinte à son droit garanti par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. La Cour estime que la décision relative à la garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec les exigences du droit à la vie familiale. Elle conclut que les autorités italiennes ont agi avec la diligence nécessaire et ont pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre d’elles afin d’assurer aux requérants le maintien d’un lien familial. Elle note, entre autres, que l’activité procédurale du requérant et de son épouse a influé de manière déterminante sur la durée globale de la procédure et que le requérant n’a pas exercé certains recours. La requête est donc manifestement mal fondée.

FAITS :

Le requérant est un ressortissant italien, né en 1972, et résidant en Italie. Il a introduit la requête en son nom et au nom de son fils, un ressortissant italien, né en 2006 et résidant en Roumanie auprès de sa mère. En 2005, le requérant se maria avec une ressortissante roumaine avec laquelle il eut un enfant. Le couple vécut en Italie. Puis, en 2006, l’épouse du requérant et son fils partirent à Bucarest, avec l’accord du requérant, dans l’intention de revenir en Italie pour les vacances de Noël. Le moment venu, l’intéressée décida de rester en Roumanie avec son fils. En 2007, le requérant introduisit une demande de séparation de corps devant le tribunal de Teramo (Italie) et demanda la garde de son fils. L’épouse du requérant se constitua partie au procès. Provisoirement, le tribunal accorda la garde de l’enfant à la mère, aménageant un droit de visite pour le père. Puis, en janvier 2012, le tribunal prononça la séparation de corps et, en juillet 2013, le tribunal confia au requérant la garde exclusive de l’enfant, ordonnant son retour immédiat en Italie. Par la suite, le requérant demanda la reconnaissance et l’exécution de ce jugement par les juridictions roumaines. Toutefois, saisie par l’épouse du requérant, la cour d’appel de l’Aquila (Italie) suspendit la procédure d’exécution car elle releva qu’entre-temps l’épouse du requérant avait obtenu le divorce ainsi que la garde exclusive de l’enfant en Roumanie, par une décision définitive rendue en décembre 2012 par le tribunal de Bucarest. La demande de garde exclusive du requérant fut ainsi déclarée irrecevable par la cour d’appel d’Aquila (Italie).

En 2015, le requérant se pourvut en cassation, demandant un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) sur la question de l’interprétation de la notion de litispendance européenne au sens de l’article 19 du règlement (CE) n o 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et des effets de la violation de cette disposition sur la procédure de reconnaissance du jugement rendu en Roumanie. La Cour de cassation saisit la CJUE.

En 2019, la CJUE se prononça sur la question préjudicielle, indiquant entre autres que les règles de litispendance figurant à l’article 19 du règlement (CE) n o 2201/2003 devaient être interprétées en ce sens que « lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la deuxième juridiction saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la première juridiction saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre ». La même année, à la suite de cet arrêt, la Cour de cassation rejeta le pourvoir du requérant.

Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, et les mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans l’exercice du droit protégé par l’article 8 de la Convention. Dans les affaires de ce type, les États doivent faire preuve d’une diligence exceptionnelle, en statuant dans un délai raisonnable (exigence procédurale implicite de l’article 8). Les mesures propres à réunir le parent et son enfant doivent donc être mises en place rapidement. En l’espèce, il s’agit de savoir si les requérants ont subi une ingérence dans leur droit au respect de la vie familiale compte tenu du temps que le tribunal de Teramo (Italie) a mis pour se prononcer sur la résidence principale de l’enfant et son retour en Italie, et du fait qu’entretemps la mère a obtenu la garde de l’enfant par un jugement de divorce rendu par le tribunal de Bucarest (Roumanie). La Cour relève que le requérant n’a pas saisi l’autorité centrale afin d’obtenir le retour de son fils en Italie en application de la Convention de La Haye1 , mais s’est borné à introduire une procédure de séparation de corps devant le tribunal civil, en demandant la garde exclusive de l’enfant et son retour en Italie.

Le tribunal de Teramo s’est prononcé provisoirement sur la garde et le placement de l’enfant 4 mois et 12 jours après l’introduction du recours, conformément aux exigences procédurales découlant de l’article 8 de la Convention. En ce qui concerne l’enlèvement de l’enfant, les autorités italiennes n’étaient pas appelées à se pencher sur cette question ni à ordonner son retour, la procédure de séparation n’étant pas un recours effectif à cette fin. En outre, le requérant n’a pas contesté devant la cour d’appel la décision d’attribuer la garde à la mère et de fixer la résidence principale de l’enfant auprès d’elle, ayant ainsi consenti aux mesures prises par le tribunal. La procédure a ensuite suivi son cours uniquement dans le but de préciser les modalités d’exercice du droit de visite. À cet égard, la Cour relève que, si certains renvois d’audience peuvent être imputés aux autorités, l’activité procédurale du requérant et de son épouse a influé de manière déterminante sur la durée globale de la procédure. En effet, le caractère conflictuel de la relation entre les parties les a empêchées de trouver des accords concrets et effectifs dans l’intérêt de leur enfant. En conséquence des difficultés rencontrées dans l’exécution du droit de visite, le tribunal de Teramo a pris des mesures dans l’intérêt de l’enfant uniquement. La Cour constate donc que la décision relative à la garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec les exigences du droit au respect de la vie familiale. Par conséquent, elle conclut que les autorités italiennes ont agi avec la diligence nécessaire et ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer aux requérants le maintien d’un lien familial dans l’intérêt de l’un comme de l’autre. La requête est donc manifestement mal fondée (article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention).

CEDH

a) Le Gouvernement

53. Le Gouvernement considère que le premier requérant n’a pas qualité pour agir au nom et pour le compte du second requérant puisque, au moment de l’introduction de la requête, la garde de celui-ci, qui est mineur, était conférée exclusivement à la mère en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 12 juin 2013 : il y aurait donc conflit d’intérêts entre les deux parents. De plus, le Gouvernement note que, dans le formulaire de requête, seul le premier requérant donne pouvoir à maître Menichetti pour le représenter, et il n’est pas précisé si l’avocat représente aussi le second requérant.

54. Le Gouvernement fait valoir que la décision relative à la garde et au placement de l’enfant a été adoptée 4 mois et 12 jours après l’introduction de la procédure de séparation de corps, délai qu’il estime conforme aux exigences procédurales découlant de l’article 8 de la Convention.

55. Le Gouvernement observe en outre que le premier requérant n’a introduit de recours (reclamo) devant la cour d’appel ni contre cette décision, qui attribuait la garde de l’enfant à sa mère et prononçait son placement auprès d’elle, ni contre l’ordonnance du 7 février 2013, qui confirmait la décision de placement. Il argue que, étant donné que la décision du tribunal de Teramo du 4 octobre 2007 n’impliquait pas le retour de l’enfant en Italie, à partir du moment où elle a été rendue l’État italien n’était plus compétent pour se prononcer sur le retour ou la garde de l’enfant (article 10, point b) iv) du Règlement Bruxelles II bis).

56. Enfin, le Gouvernement estime que la longue durée de la procédure de première instance est due uniquement au caractère conflictuel de la relation entre les parties : celles-ci auraient demandé l’admission de différentes preuves dans le seul but de trouver le « coupable » de la fin de la relation et n’auraient pas réussi à trouver une solution partagée, dans l’intérêt du mineur, sur la question des documents nécessaires à son expatriation.

b) Les requérants

57. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.

58. En ce qui concerne l’exception soulevée quant à la qualité du premier requérant pour agir au nom et pour le compte du second, ils font valoir que dans sa jurisprudence, la Cour reconnaît la possibilité pour les mineurs de la saisir de différentes façons. Ils considèrent également que dès lors qu’il est le père biologique du second requérant, le premier requérant a qualité pour ester devant la Cour au nom de son enfant afin de protéger les intérêts de celui-ci.

59. Les requérants arguent que l’article 8 de la Convention impose aux États d’adopter les mesures nécessaires pour que les enfants puissent revenir auprès de leurs parents. Ils soutiennent qu’en l’espèce, la responsabilité du retour de l’enfant et de l’attribution de sa garde incombait dès le début aux autorités italiennes, le premier requérant ayant exercé le droit reconnu par l’article 29 de la Convention de la Haye, qui permet de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives de l’État concerné pour se plaindre d’une violation du droit de garde. À cet égard, ils arguent que, s’il existe plus d’une voie de recours susceptible de se révéler effective, les justiciables ne sont tenus d’exercer que l’une d’entre elles.

60. Les requérants se plaignent également que le tribunal de Teramo ait mis six ans à se prononcer sur la résidence principale et sur le retour en Italie de l’enfant, alors que ce dernier avait été enlevé et emmené en Roumanie par sa mère. Ils estiment que les retards qu’a connus la procédure sont imputables aux autorités judiciaires italiennes, celles-ci ayant reporté de nombreuses audiences et n’ayant pas prononcé de mesures d’urgence. Ils avancent que l’audience tenue devant le tribunal de Teramo a eu lieu presque un an après l’enlèvement du second requérant, et que ce tribunal n’a ordonné le retour de l’enfant en Italie que six ans après l’ouverture de la procédure. Ils arguent que les autorités italiennes avaient l’obligation de prendre toutes les mesures propres à conduire au retour de l’enfant, mais que, au contraire, elles sont restées passives malgré l’urgence de l’affaire.

61. La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement quant à la qualité du premier requérant pour agir au nom du second requérant, la requête étant de toute façon irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.

62. La Cour observe tout d’abord que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans l’exercice du droit protégé par l’article 8 de la Convention (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000‑VIII ; K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001‑VII ; et Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 102, 10 septembre 2019).

63. La Cour rappelle aussi que, dans les affaires concernant la relation entre un parent et son enfant, les États doivent témoigner d’une diligence exceptionnelle, car le passage du temps risque de trancher en pratique la question posée. Ce devoir de diligence, dont le respect revêt une importance décisive au moment de déterminer si la cause a été entendue dans le délai raisonnable requis par l’article 6 § 1 de la Convention, fait partie des exigences procédurales que contient implicitement l’article 8 (Ribić c. Croatie, no 27148/12, § 92, 2 avril 2015).

64. La Cour note également que, pour être adéquates, les mesures propres à réunir le parent et son enfant doivent être mises en place rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 102., CEDH 2000‑I, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits), Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 85, 22 juin 2006, et Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 84, 2 septembre 2010). Le facteur temps revêt donc une importance particulière, car tout retard procédural risque de trancher en fait le problème en litige (H. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 120, pp. 63-64, §§ 89-90, et P.F. c. Pologne, no 2210/12, § 56, 16 septembre 2014).

65. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, un retard dans la procédure risque toujours de trancher par un fait accompli le problème en litige (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64‑65, série A no 121, D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, § 64, 23 février 2017, Solarino c. Italie, no 76171/13, § 39, 9 février 2017, et Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003).

66. La Cour rappelle, enfin, que si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et propre à respecter les intérêts protégés par cette disposition.

67. En l’espèce, la Cour doit examiner la question de savoir si les requérants ont subi une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, compte tenu du temps que le tribunal de Teramo a mis pour se prononcer sur la résidence principale de l’enfant et sur son retour en Italie, et de ce que, entretemps, L.G. a obtenu du tribunal de Bucarest un jugement de divorce lui confiant la garde de l’enfant et reconnaissant un droit de visite au père.

68. La Cour reconnaît que les autorités et les juridictions nationales sont souvent confrontées à une tâche extrêmement difficile lorsqu’elles prennent des décisions concernant la garde de mineurs (Leonov c. Russie, no 77180/11, § 71, 10 avril 2018). Elle observe, en particulier, que la présente affaire est devenue assez complexe en raison du fait que L.G. a engagé une procédure de divorce et de demande de garde de l’enfant devant les juridictions roumaines alors que la procédure de séparation menée devant les autorités italiennes était encore pendante.

69. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour relève que le premier requérant n’a pas saisi l’autorité centrale afin d’obtenir le retour de son fils en Italie en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la Convention de La Haye »), mais s’est borné à introduire une procédure de séparation de corps devant le tribunal civil, en demandant la garde exclusive de l’enfant et son retour en Italie. Le tribunal de Teramo s’est prononcé provisoirement sur la garde et le placement de l’enfant le 4 octobre 2007, c’est-à-dire 4 mois et 12 jours après l’introduction du recours, conformément aux exigences procédurales découlant de l’article 8 de la Convention.

70. En ce qui concerne les observations du premier requérant sur l’enlèvement du second requérant, la Cour estime que les autorités italiennes n’étaient pas appelées à se pencher sur cette question ni à ordonner le retour de l’enfant, la procédure de séparation n’étant pas un recours effectif à cette fin (voir, à cet égard, le paragraphe 47 ci-dessus).

71. Elle observe, en outre, que le premier requérant n’a pas contesté devant la cour d’appel la décision d’attribuer la garde à L.G. et de fixer la résidence principale de l’enfant auprès de sa mère, et qu’il a ainsi consenti aux mesures prises par le tribunal.

72. La procédure a ensuite suivi son cours uniquement dans le but de préciser les modalités d’exercice du droit de visite. À cet égard, la Cour relève que, si certains renvois d’audience peuvent être imputés aux autorités, l’activité procédurale du premier requérant et de L.G. a influé de manière déterminante sur la durée globale de la procédure. En effet, le caractère conflictuel de la relation entre les parties les a empêchées de trouver des accords concrets et effectifs dans l’intérêt de leur enfant. Ainsi, les décisions du 7 février 2013 et du 8 juillet 2013, par lesquelles le tribunal de Teramo a confié la garde de l’enfant d’abord aux deux parents conjointement puis exclusivement au premier requérant, sont des mesures prises dans l’intérêt de l’enfant uniquement en conséquence des difficultés rencontrées dans l’exécution du droit de visite. La Cour rappelle que ces griefs ne sont pas l’objet du litige (paragraphe 53 ci-dessus).

73. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour constate que, comme le soutient le Gouvernement, la décision relative à la garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec les exigences du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. En conséquence, elle conclut que les autorités italiennes ont agi avec la diligence nécessaire et ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer aux requérants le maintien d’un lien familial dans l’intérêt de l’un comme de l’autre. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Lacombe c. France du 10 octobre 2019 requête n° 23941/14

Article 8 : En ordonnant le retour de l’enfant vers sa mère aux États-Unis, les autorités françaises n’ont pas violé le droit au respect de la vie familiale

L’affaire concerne la procédure de retour d’un enfant auprès de sa mère aux Etats-Unis, en application de la Convention de La Haye. La Cour a jugé que les juridictions internes ont dûment pris en compte les allégations du requérant et que le processus décisionnel a été équitable. Le requérant a pu pleinement faire valoir ses droits dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Eu égard à la marge d’appréciation des autorités, la Cour considère que la décision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, considéré à la lumière de l’article 13 b) de la Convention de la Haye et de l’article 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché.

LES FAITS

Le requérant, M. Jean-Philippe Lacombe, est un ressortissant français, né en 1968 et résidant à Nice.

En avril 1998, M. Lacombe se maria au Mexique avec une ressortissante mexicaine ; un enfant naquit de leur union au Mexique. En février 2004, la mère emmena l’enfant aux États-Unis pendant deux mois sans prévenir M. Lacombe. Le divorce fut prononcé la même année et l’autorité parentale fut accordée conjointement aux deux parents mais la garde fut confiée à M. Lacombe avec des droits de visite pour la mère.

En juin 2005, la garde fut transférée à la mère avec un droit de visite pour le père. Une première procédure d’enlèvement international fut ouverte en 2005-2006, suite au départ de M. Lacombe pour la France avec l’enfant.

Par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal de grande instance (TGI) de Marseille considéra le déplacement de l’enfant illicite, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye. Cependant, compte tenu d’une procédure en cours au Mexique pour tentative de meurtre dont le requérant fut victime et mettant en cause la mère, le TGI considéra qu’il existait un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger. Le Tribunal fit application de l’article 13 b) de la Convention de La Haye et n’ordonna pas le retour de l’enfant auprès de sa mère. A la suite d’un accord avec la mère, M. Lacombe accepta de lui confier de nouveau la garde de l’enfant. En avril 2007, le juge aux affaires familiales du district fédéral de Mexico déchut le requérant de l’autorité parentale à l’égard de son fils en raison du risque de départ à l’étranger. En octobre 2007, la mère quitta le Mexique pour les États-Unis avec l’enfant. Un mandat d’arrêt fut émis par les autorités mexicaines à son encontre pour enlèvement d’enfant. Ayant localisé son fils au Texas en février 2009, le requérant obtint de la justice du Texas que l’enfant lui soit confié provisoirement dans l’attente d’une audience ultérieure au cours de laquelle le juge américain statuerait sur l’attribution de la garde. Le requérant emmena son fils au Mexique puis en France, sans comparaître à cette audience.

Les autorités américaines émirent un mandat d’arrêt contre lui pour enlèvement d’enfant. La seconde procédure d’enlèvement international fut ouverte en 2009-2010. En octobre 2009, la mère saisit l’autorité centrale des États-Unis d’une demande de remise de l’enfant en application de la Convention de La Haye. En août 2010, les juridictions américaines accordèrent la garde de l’enfant à la mère et, dans le même temps, le TGI de Marseille ordonna le retour de l’enfant auprès de sa mère aux États-Unis. M. Lacombe remit l’enfant à la mère, mais fit appel du jugement. La cour d’appel confirma le jugement. Elle considéra que la résidence habituelle de l’enfant était bien au Texas et que l’enfant n’encourait aucun danger auprès de sa mère. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.

CEDH

a) Les principes généraux

56. Concernant les principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur les déplacements illicites d’enfants, la Cour renvoie à l’arrêt X c. Lettonie, précité, et particulièrement aux paragraphes 95, 100 à 102 et 106 à 107, où elle s’est exprimée ainsi :

« 95. Le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière (Maumousseau et Washington, précité, § 62), en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération, les objectifs de prévention et de retour immédiat répondant à une conception déterminée de «l’intérêt supérieur de l’enfant »

(...)

100. L’intérêt supérieur de l’enfant ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère, outre qu’il renvoie nécessairement à des éléments d’appréciation divers liés au profil individuel et à la situation spécifique de l’enfant. Néanmoins, il ne saurait être appréhendé d’une manière identique selon que le juge est saisi d’une demande de retour en application de la Convention de La Haye ou d’une demande de statuer au fond sur la garde ou l’autorité parentale, cette dernière relevant d’une procédure en principe étrangère à l’objet de la Convention de La Haye (...).

101. Partant, dans le cadre d’une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye, qui est donc distincte d’une procédure sur le droit de garde, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit s’apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye, lesquelles concernent l’écoulement du temps (article 12), les conditions d’application de la convention (article 13 a)) et l’existence d’un « risque grave » (article 13 b)), ainsi que le respect des principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 20). Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales requises, qui ont notamment le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. Pour ce faire au regard de l’article 8 de la Convention, les juridictions internes jouissent d’une marge d’appréciation, laquelle s’accompagne toutefois d’un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine, sous l’angle de la Convention, les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de ce pouvoir (voir, mutatis mutandis, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A, ainsi que Maumousseau et Washington, précité, § 62, et Neulinger et Shuruk, précité, § 141).

102. Précisément, dans le cadre de cet examen, la Cour rappelle qu’elle n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes (voir, par exemple, Hokkanen, précité, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 154, Recueil 2001‑VII). Elle doit cependant s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005‑XIII (extraits), Maumousseau et Washington, précité, et Neulinger et Shuruk, précité, § 139).

(...)

106. La Cour estime que l’on peut parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention et de la Convention de La Haye (paragraphe 94 ci-dessus) sous réserve que les deux conditions suivantes soient réunies. Premièrement, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l’enfant en application des articles 12, 13 et 20 de ladite convention, notamment lorsqu’ils sont invoqués par l’une des parties, soient réellement pris en compte par le juge requis. Ce dernier doit dès lors rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, afin de permettre à la Cour de s’assurer que ces questions ont bien fait l’objet d’un examen effectif. Deuxièmement, ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l’article 8 de la Convention (Neulinger et Shuruk, précité, § 133).

107. Par conséquent, la Cour estime que l’article 8 de la Convention fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale particulière à ce titre : dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, les juges doivent non seulement examiner des allégations défendables de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, mais également se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. Tant un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu’une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye. La prise en compte effective de telles allégations, attestée par une motivation des juridictions internes qui soit non pas automatique et stéréotypée, mais suffisamment circonstanciée au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye, lesquelles doivent être d’interprétation stricte (Maumousseau et Washington, précité, § 73) est nécessaire. Cela permettra aussi d’assurer le contrôle européen confié à la Cour, dont la vocation n’est pas de se substituer aux juges nationaux. »

b) L’application de ces principes au cas d’espèce

i) Une ingérence dans la vie familiale prévue par la loi et répondant à un but légitime

57. La Cour constate à titre liminaire que le lien entre le requérant et son fils relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, il ne prête pas à controverse que les décisions rendues par les juridictions internes ordonnant le retour de l’enfant aux États-Unis constituent une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Pareille ingérence est constitutive d’une violation du paragraphe 2 de cet article à moins qu’elle ne soit « prévue par la loi », ne vise l’un ou plusieurs des buts légitimes au regard de ce même paragraphe et ne puisse passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».

58. En l’espèce, la Cour note que les décisions de retour prises par les autorités françaises étaient fondées sur la Convention de La Haye, qui est incorporée au droit français (paragraphe 45 ci-dessus), et visaient à protéger les droits et libertés de l’enfant. L’ingérence, prévue par la loi, poursuivait donc un intérêt légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. La question qui se pose est donc celle de savoir si telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.

ii) La nécessité de la mesure de retour dans une société démocratique

59. La Cour, qui doit se placer au moment de l’exécution de la mesure litigieuse (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 91, CEDH 2008), constate tout d’abord que peu de temps s’était écoulé en l’espèce à partir du déplacement jusqu’au moment où les autorités françaises ont été saisies de la demande fondée sur la Convention de La Haye.

60. En effet, l’enfant a quitté les États-Unis en octobre 2009 pour le Mexique et dès le 28 octobre 2009, D. a saisi l’autorité centrale des États-Unis d’une demande de remise de l’enfant en application de la Convention de La Haye, tandis qu’au mois de novembre ou décembre 2009, le requérant a déplacé l’enfant en France (paragraphes 31-33 ci‑dessus). À la suite de l’audition de l’enfant par la brigade des mineurs de Nice le 9 juin 2010, le procureur de la République a assigné, le 8 juillet 2010, le requérant devant le TGI de Marseille aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l’enfant. Le jugement de ce tribunal est intervenu le 27 août 2010 et l’enfant a été remis à sa mère le 30 août 2010. La Cour constate ainsi que non seulement l’introduction de la demande de retour devant l’autorité française, mais également la procédure interne et le retour de l’enfant sont intervenus dans la période de moins d’un an visé au premier alinéa de l’article 12 de la Convention de La Haye, lequel prévoit alors un retour immédiat. Par ailleurs, la Cour note que les juridictions nationales de première instance, d’appel puis de cassation ont été unanimes quant à la suite à donner à la demande de retour présentée par D.

61. Au vu des critères établis dans l’arrêt X c. Lettonie (précité), la Cour doit examiner si les juges internes ont effectivement pris en compte les allégations du requérant et justifié leurs décisions au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye par une motivation suffisamment circonstanciée – c’est-à-dire, appuyée sur les données de l’espèce –, tout en sachant que ces exceptions doivent être d’interprétation stricte (X c. Lettonie, § 107).

62. La Cour observe qu’à titre principal, le requérant a fait valoir devant le tribunal de grande instance comme devant la cour d’appel, l’illégalité de la résidence de l’enfant aux États-Unis, ainsi que l’inapplicabilité des articles l et 12 de la Convention de La Haye. La Cour constate que les juridictions internes de première et deuxième instance ont considéré que la résidence légale de l’enfant au moment de son départ vers la France se situait bien au Texas et que ce déplacement de l’enfant vers la France était illicite. Elles ont souligné que le requérant ne pouvait contester la compétence du juge américain alors qu’il l’avait lui-même sollicité et qu’il avait obtenu l’autorisation de prendre provisoirement son fils avec lui à la condition, qu’il n’a pas respectée, de se représenter à une audience où la question de l’attribution de la garde devait être tranchée (paragraphes 29 et 41 ci-dessus).

63. La Cour note qu’à titre subsidiaire le requérant s’est prévalu devant les juridictions internes d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour aux États-Unis. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de la question de risque grave de danger pour l’enfant, au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye. En revanche, elle est compétente pour rechercher si les tribunaux internes, dans l’application et l’interprétation des dispositions de cette convention, ont respecté les garanties de l’article 8 de la Convention, en tenant notamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (K.J. c. Pologne, no 30813/14, § 63, 1er mars 2016).

64. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le retour d’un enfant ne saurait être ordonné de façon automatique et mécanique (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § .72, 6 décembre 2007, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 138, CEDH 2010 et, X c. Lettonie [GC], précité, § 98). En l’espèce, le requérant a soutenu devant le TGI que l’enfant était en danger avec sa mère et qu’il voulait rester avec son père (paragraphe 37 ci-dessus). La Cour observe que pour rejeter ce risque allégué de danger, le tribunal s’est expressément fondé sur l’audition de l’enfant par la brigade des mineurs. Or, elle rappelle qu’en matière d’enlèvement international d’enfants, les obligations que l’article 8 fait peser sur les États contractants doivent s’interpréter en tenant également compte de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (Neulinger et Shuruk, précité, § 132, et X c. Lettonie, précité, § 93) qui précise dans son article 12 § 1 qu’un enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et le droit de voir ces opinions dûment prises en considération eu égard à son âge et son degré de maturité.

65. En l’espèce, la Cour relève, ainsi que l’a fait la Cour de cassation, que le juge de première instance a pris en compte les sentiments exprimés par l’enfant, qui ne manifestait aucune opposition formelle à son retour (paragraphes 34, 38 et 43 ci-dessus). La Cour observe qu’il ressort de cette audition que J.-P. est pris dans un conflit de loyauté entre sa mère avec laquelle il vivait heureux au Texas et dont il n’avait plus aucune nouvelle depuis plusieurs mois et son père qui, ainsi que le relève le tribunal (paragraphe 38 ci-dessus), lui parlait très négativement de sa mère et passait son temps au téléphone et sur l’ordinateur à la suite de la multiplication des instances judiciaires. Aux yeux de la Cour, le tribunal de première instance a bien examiné les allégations de danger soutenues par le requérant et y a répondu par une motivation circonstanciée et non stéréotypée.

66. Devant la cour d’appel, alors que la décision de retour avait été exécutée, le requérant fit valoir de nouveau le risque grave de danger pour l’enfant, au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye. Il soutint que ce risque découlait, d’une part, de la mère elle-même qui l’avait préalablement enlevé aux États-Unis et des poursuites pénales engagées à l’encontre de celle-ci et d’autre part, de la rupture totale des liens entre J.-P. et son père qui résulterait de ce retour et de la volonté de la mère (paragraphe 40 ci-dessus).

67. La Cour relève que sur le premier point, la juridiction d’appel a écarté le risque de danger pour l’enfant auprès de sa mère, en indiquant que le mandat d’arrêt des autorités mexicaines équivalait à un mandat d’amener français qui ne préjugeait pas de sa responsabilité et que la mère, pour déménager aux États-Unis, s’était fondée sur une décision mexicaine prononçant la déchéance du droit du requérant de vivre avec son fils, en raison d’un premier enlèvement par le père et du danger de réitération d’une telle infraction (paragraphe 23 ci-dessus). S’agissant du second point, la cour d’appel a retenu que le requérant n’apportait aucun élément précis permettant de craindre une rupture totale des liens avec son fils. La Cour constate donc que la juridiction d’appel a motivé sa décision au regard des deux aspects du risque allégué par le requérant.

68. La Cour observe cependant que, dans sa motivation, la juridiction interne ne se prononce pas expressément sur le certificat du pédopsychiatre P.C, daté du 16 juillet 2010 (paragraphe 40 ci-dessus). Or, elle rappelle que, dans l’affaire X c. Lettonie (précitée), elle a jugé que le refus de prendre en compte un risque de traumatisme de l’enfant en cas de séparation immédiate avec sa mère, reposant sur une attestation émanant d’un professionnel, était contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention, le caractère non contradictoire de cette expertise ne suffisant pas à dispenser les juges de l’examiner effectivement.

69. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a produit un certificat rédigé à sa seule demande et daté du 16 juillet 2010, soit avant l’audience devant le TGI de Marseille, mais ne l’a présenté pour la première fois que lors du débat devant la cour d’appel qui s’est tenu le 6 octobre 2011. Or, à cette date, l’enfant n’était plus sur le territoire français à la suite de sa remise à la mère (paragraphe 39 ci-dessus) et une expertise contradictoire s’avérait difficile, voire impossible, à effectuer. Ce certificat faisait état d’un risque de « décompensation » en cas d’un nouveau changement de cadre de vie chez un enfant déjà fragilisé par « de multiples séparations » et faisait apparaître l’existence possible d’un risque grave au sens de l’article 13 b) de la Convention.

70. Néanmoins, la Cour considère que le cas d’espèce diffère substantiellement de l’affaire X c. Lettonie (précité). D’une part, l’allégation de risque grave soulevée par le requérant devant la cour d’appel ne reposait pas sur le certificat médical et le contenu de celui-ci. Le certificat n’était que l’une des 79 pièces produites devant la cour d’appel et il n’a d’ailleurs été mentionné à aucun moment par le requérant dans ses conclusions d’appel contrairement aux exigences du droit procédural applicable (paragraphe 48 ci-dessus).

71. La Cour constate en outre que ce certificat médical ne portait sur aucun des deux dangers invoqués par le requérant pour caractériser l’existence d’un risque grave : il ne se prononçait ni sur la dangerosité de la mère ni sur un risque de rupture des liens entre l’enfant et le père. Le requérant n’a pas davantage développé l’argument selon lequel un retour de son fils auprès de sa mère aux États-Unis serait traumatisant en ce qu’il provoquerait un changement d’environnement et de cadre de vie.

72. D’autre part, dans l’affaire X. c. Lettonie (précitée), les juges d’appel avaient refusé d’examiner les conclusions de l’examen psychologique. La Cour rappelle que tant un refus de tenir compte d’objections au retour susceptibles de rentrer dans le champ d’application des articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye qu’une insuffisance de motivation de la décision rejetant de telles objections seraient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention, mais également au but et à l’objet de la Convention de La Haye (X c. Lettonie, précité, §§ 106 et 107). Toutefois, la Cour note qu’en l’espèce, à aucun moment la cour d’appel n’a exclu ce certificat médical ou refusé d’examiner une allégation de risque grave. Il ressort au contraire de son arrêt qu’elle a considéré que l’enfant ne courait aucun danger auprès de sa mère, après avoir visé les pièces fournies au dossier. En conséquence, ainsi que l’a fait valoir le Gouvernement, l’allégation de risque grave en cas de retour de l’enfant a fait l’objet d’un examen effectif, fondé sur les éléments invoqués par le requérant au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction d’appel ayant à ce titre fourni une décision motivée. La Cour considère également que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à ordonner le retour de l’enfant a été équitable. Il a en effet permis au requérant, comme à la mère, de présenter pleinement leur cause, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère et qui ne saurait être appréhendé d’une manière identique selon que le juge est saisi d’une demande de retour ou d’une demande de statuer au fond sur la garde ou l’autorité parentale (X c. Lettonie, précité, §§ 100 et 102). Ainsi, la cour d’appel a non seulement statué dans le respect des règles de procédure internes, comme indiqué précédemment (paragraphes 48 et 70 ci‑dessus), mais elle l’a également fait dans le cadre d’un examen effectif des éléments du dossier, sans perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant.

73. S’agissant de la Cour de cassation, la Cour observe qu’elle n’a pas pour vocation de rejuger les faits mais de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours d’appel nationaux aux règles de droit (paragraphe 47 ci-dessus). En l’espèce, la Cour de cassation a effectivement contrôlé que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait suffisamment motivé sa décision de retour au regard de l’article 13 b) de la Convention et de l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphe 43 ci‑dessus).

iii) Conclusion

74. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les juges internes ont dûment pris en compte les allégations du requérant et que le processus décisionnel ayant conduit à l’adoption des mesures incriminées par les juridictions nationales a été équitable et a permis au requérant de faire valoir pleinement ses droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle estime que, eu égard à la marge d’appréciation des autorités en la matière, la décision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8, considéré à la lumière de l’article 13 b) de la Convention de la Haye et de l’article 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché.

75. Il s’ensuit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Khusnutdinov et X c. Russie du 18 décembre 2018 requête n° 76598/12

Article 8 : La décision des tribunaux internes de refuser le retour d’une fille chez son père n’est pas contraire à la Convention

L’affaire concerne un litige portant sur la résidence d’un enfant.

La Cour rappelle que, dès qu’un enfant arrive à maturité, les tribunaux doivent tenir dûment compte de son opinion et de son sentiment ainsi que de son droit au respect de sa vie privée. La fille de M. Khusnutdinov ayant clairement exprimé le souhait de continuer à vivre chez ses grands-parents, la décision par laquelle les tribunaux russes ont refusé son retour forcé chez son père peut passer pour fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour ajoute que c’est parce que M. Khusnutdinov a été passif pendant la période cruciale du début de sa séparation d’avec sa fille que celle-ci s’est habituée à vivre chez ses grands-parents et ne voulait pas partir de chez eux. Enfin, la Cour juge que les tribunaux internes ont conduit la procédure avec la diligence voulue, compte tenu de ce que celle-ci s’est déroulée en Russie alors que les parties résidaient en Ouzbékistan et aux États-Unis d’Amérique.

LES FAITS

En juin 2008, M. Khusnutdinov déménagea de Moscou vers les États-Unis avec sa femme, E., et leur fille, X, qui y fut scolarisée. Six mois plus tard, X déménagea cependant à Tachkent, en Ouzbékistan, pour vivre temporairement avec ses grands-parents car sa mère était tombée gravement malade. En décembre 2008, E. mourut d’un cancer aux États-Unis et M. Khusnutdinov se rendit à Tachkent pour les funérailles. Il retourna ensuite en Amérique, laissant à nouveau X temporairement à Tachkent avec ses grands-parents car son état de santé ne lui permettait pas de voyager. En mars 2009, M. Khusnutdinov revint à Moscou mais les grands-parents refusèrent de lui amener X. Au cours des mois suivants, il sollicita l’aide de plusieurs autorités consulaires russes pour récupérer sa fille. En septembre 2009, le ministère des Affaires internationales l’informa que des fonctionnaires du consulat russe en Ouzbékistan avaient rendu visite à X et à ses grands-parents à leur domicile et qu’ils avaient constaté que les conditions de vie de X étaient excellentes et que son père était libre de l’emmener avec lui à tout moment. Les services ouzbeks d’aide à l’enfance parvinrent à la même conclusion après avoir rendu visite à X. En janvier 2010, M. Khusnutdinov se rendit à Tachkent où il put parler à sa fille. En septembre 2010, il saisit un tribunal russe, estimant que les grands-parents retenaient illégalement sa fille. Différentes audiences eurent lieu mais, en 2011, plusieurs d’entre elles furent ajournées en raison de la noncomparution du requérant. En 2012, le tribunal de district rejeta la demande formulée par M. Khusnutdinov tendant à ce que X lui soit rendue. Prenant en considération les souhaits de X et l’avis de l’autorité d’assistance à l’enfance, le tribunal jugea qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester avec ses grandsparents. Le recours formé par M. Khusnutdinov contre la décision du tribunal de district fut ensuite rejeté, de même que son pourvoi en cassation.

Article 8

La Cour ne voit aucune raison de douter que les décisions des tribunaux internes étaient fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant. En particulier, ils ont tenu compte de ce que X avait clairement exprimé le souhait de continuer à vivre chez ses grands-parents. La Cour note que X était alors âgée de 13 ans et pouvait donc déjà former sa propre opinion sur la question et en comprendre les conséquences. De plus, aux yeux de la Cour, l’absence d’expertise psychologique ne constitue pas un vice dans la procédure. X était âgée de 13 ans lorsqu’elle a été entendue par un tribunal ouzbek sur la question du retour chez son père et elle était assistée par un spécialiste des services d’aide à l’enfance. Dans ces conditions, les tribunaux internes pouvaient raisonnablement penser que les déclarations de X reflétaient ses souhaits réels.

Sur l’argument tiré par M. Khusnutdinov de ce que la durée de la procédure, excessive selon lui, a eu pour conséquence de trancher de facto le litige, la Cour note tout d’abord qu’il avait choisi de saisir un tribunal russe alors que X habitait en Ouzbékistan chez ses grands-parents et que lui-même habitait aux États-Unis. Ce choix a inévitablement eu une incidence sur la durée de la procédure puisqu’il était devenu nécessaire de fixer un calendrier d’audiences de manière à permettre aux parties de voyager en provenance d’Ouzbékistan et des États-Unis vers Moscou, le lieu où les audiences devaient se tenir et, surtout, de communiquer aux autorités ouzbèkes des demandes d’entraide internationale afin d’établir les faits. Même si la procédure a connu certaines lenteurs imputables aux autorités russes, les tribunaux internes apparaissent globalement l’avoir conduite avec la diligence voulue.

La Cour observe en outre que M. Khusnutdinov est resté passif pendant un an et six mois après sa séparation d’avec X. Il ne lui a rendu visite qu’une seule fois pendant toute cette période, en janvier 2010. Il n’a pas non plus saisi les autorités ouzbèkes compétentes, alors que cette démarche semblait être la plus logique puisque sa fille se trouvait en Ouzbékistan. À part plusieurs plaintes formulées devant les autorités consulaires russes, il n’a pas entrepris la moindre action digne de ce nom pour récupérer sa fille pendant un an et six mois après leur séparation. Il en a donc chargé les autorités consulaires russes au lieu de prendre des initiatives lui-même. De plus, dès le mois d’octobre 2009, c’est-à-dire près d’un an avant la saisine par M. Khusnutdinov d’un tribunal russe, X avait déjà commencé à dire qu’elle préférait rester vivre avec ses grands-parents.

La Cour n’est donc pas convaincue que les lenteurs alléguées dans la procédure interne aient eu pour conséquence de trancher de facto le litige, X s’étant déjà apparemment formé sa propre opinion avant l’ouverture de la procédure. Dès lors, la décision des tribunaux internes d’entériner les souhaits de X et de refuser son retour forcé et immédiat auprès de M. Khusnutdinov peut passer pour avoir été prise dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu de la longue durée de son séjour chez ses grands-parents, de son attachement à eux et de son sentiment que leur domicile est le sien.

Article 13

La Cour observe que les requérants ont pu former un recours de droit interne. Le fait que ce recours a été rejeté ne veut pas dire en lui-même que celui-ci était ineffectif. Pour ce qui est de la durée de la procédure, excessive selon M. Khusnutdinov, elle juge que les tribunaux internes ont conduit celle-ci avec la diligence voulue. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté.

R. I. et autres c. Roumanie du 4 décembre 2018 requête n° 57077/16

Article 8 : Les autorités roumaines n’ont pas pris des mesures effectives pour assurer le retour d’enfants auprès de leur mère conformément aux décisions de justice

L’affaire concerne une mère qui a obtenu la garde de ses deux enfants mais n’a pas pu faire exécuter les décisions correspondantes, de sorte que les enfants sont restés avec leur père. Tout en admettant que les autorités se sont trouvées confrontées à une tâche difficile compte tenu de l’opposition du père et des enfants eux-mêmes, ces derniers étant peut-être influencés par celuilà, la Cour juge qu’elles n’ont pas pris en temps utile des mesures raisonnables aux fins de l’exécution des décisions attributives de la garde. La Cour reproche aux autorités de n’avoir pas prêté attention au fait que pendant qu’ils étaient séparés, le lien entre la première requérante (la mère) et ses enfants se désagrégeait progressivement, ni au comportement manipulateur du père. Elle conclut que dans l’ensemble, les requérants n’ont pas bénéficié d’une protection effective de leurs droits.

LES FAITS :

M.I. et I.I. sont nés de la relation de Mme R.I. avec M. R. (« R. »). En 2010, cette relation prit fin, et les parents convinrent que les enfants résideraient avec leur mère. En octobre 2013, R. enleva les enfants au domicile de leur mère. Depuis lors, les enfants résident avec lui. Mme R.I. engagea une action en justice et se vit attribuer la garde provisoire (mai 2014) puis définitive (septembre 2014) des enfants. R. ne respecta pas les décisions de justice et Mme R.I. fit appel à des huissiers de justice, en vain. Tout au long de la procédure, Mme R.I. allégua que R. montait ses enfants contre elle et leur faisait subir une maltraitance. Une expertise psychologique ordonnée par le tribunal conclut en novembre 2015 qu’il y avait des signes d’une aliénation parentale exercée par R. En août 2016, R. sollicita la garde des enfants. Il l’obtint en première instance, le tribunal ayant constaté que M.I. et I.I. avaient été séparés de leur mère pendant trois ans et estimé qu’un changement soudain de résidence les déstabiliserait. Mme R.I. fit appel de ce jugement, qui fut infirmé en mai 2018. La cour d’appel considéra que ce n’était pas par la faute de Mme R.I. que ses enfant vivaient toujours avec leur père, et que l’intéressée ne devait pas être pénalisée du fait de l’inexécution précédente des décisions attributives de la garde. Elle estima également que le père avait pu endoctriner les enfants contre leur mère.

LE DROIT :

Après avoir décidé d’examiner l’affaire uniquement sous l’angle de l’article 8, la Cour note que les autorités étaient tenues de prendre promptement des mesures pour assurer le retour des enfants auprès de leur mère, mais qu’en juillet 2018, date de la dernière communication des représentants de la mère, les enfants ne vivaient plus avec elle depuis novembre 2013. La Cour observe que les autorités doivent faire face à l’opposition de R. ainsi qu’à celle des enfants, qui refusent, peut-être sous l’influence de leur père, de retourner auprès de leur mère. Elle estime néanmoins que ce manque de coopération ne les dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour maintenir ou restaurer les liens familiaux. De manière générale, il apparaît que les services de protection de l’enfance ont été passifs. La première requérante a informé par deux fois le service de protection de l’enfance de Bucarest de sa difficulté à voir ses enfants, mais celui-ci a estimé ne rien pouvoir faire car le père n’était pas chez lui. Rien n’indique que les agents de ce service aient fait plus que simplement se rendre au domicile du père ni qu’ils aient mis en place un mécanisme visant à sanctionner l’obstruction exercée par celui-ci. Alors qu’un psychologue a indiqué en janvier 2015 qu’il était nécessaire que l’état psychique des enfants fasse l’objet d’un examen, celui-ci n’a été réalisé qu’après que la première requérante eut sollicité une ordonnance judiciaire à cette fin en juillet de la même année. Cet examen, réalisé ultérieurement, a confirmé la présence d’une maltraitance psychologique sous la forme d’une aliénation parentale exercée par le père. La Cour déplore le fait que les autorités n’aient pas prêté attention à la désagrégation progressive du lien entre la première requérante et ses enfants ni au comportement manipulateur du père, et elle conclut qu’elles n’ont pas agi en temps utile ni pris de mesures raisonnables compte tenu des circonstances pour assurer l’exécution des décisions de justice. La Cour juge que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts individuels et collectifs en présence, et que les requérants n’ont pas bénéficié d’une protection effective de leur droit au respect de leur vie familiale. Elle précise que l’arrêt ne doit pas être interprété comme signifiant que les autorités auraient dû faire retourner les enfants chez leur mère sans prendre au préalable de mesures préparatoires appropriées.

Leonov c. Russie du 10 avril 2018 requête n o 77180/11

Magomadova c. Russie du 10 avril 2018 requête n o 77546/14

Article 8 et garde des enfants après un divorce : La Cour examine deux affaires russes de garde d’enfant et conclut à une violation dans un cas et à une non-violation dans l’autre.

Dans des arrêts de chambre, rendus ce jour dans les affaires Leonov c. Russie (requête n°77180/11) et Magomadova c. Russie (requête n° 77546/14), la Cour européenne des droits de l’homme examine deux procédures différentes relatives à des affaires de garde d’enfant.

Dans l’affaire Leonov c. Russie, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, et par six voix contre une, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8.

La Cour rejette à la majorité pour défaut manifeste de fondement un grief introduit sous l’angle de l’article 5 du Protocole n o 7 à la Convention (égalité entre époux).

Dans l’affaire Magomadova c. Russie, la Cour, à l’unanimité, conclut à une violation de l’article 8 et rejette un grief fondé sur l’article 13 (droit à un recours effectif). Ces deux affaires concernent les démarches judiciaires engagées par chacun des requérants pour obtenir la garde de leur enfant. Ni Sergey Leonov, le requérant dans la première affaire, ni Elita Magomadova, la requérante dans la seconde affaire, n’obtinrent gain de cause devant les juridictions nationales.

Ils reprochaient tous deux aux tribunaux internes d’avoir méconnu leurs droits garantis par la Convention. La Cour conclut que M. Leonov a été en mesure de présenter sa cause de manière exhaustive devant les juridictions nationales et que les raisons exposées par celles-ci pour justifier leur décision de ne pas lui accorder la garde de son enfant étaient pertinentes et suffisantes.

En particulier, la Cour n’est pas convaincue par l’argument avancé par M. Leonov selon lequel la juge dans son affaire pensait que les jeunes enfants devaient toujours être élevés par leur mère. Elle ne constate pas de violation des droits du requérant protégés par la Convention. Tel n’est pas le cas dans l’affaire de Mme Magomadova : la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas mené un examen assez approfondi pour permettre d’établir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans l’ensemble, la Cour conclut à une violation des droits de Mme Magomadova tels que garantis par l’article 8. Mme Magomadova a fini par obtenir la garde de son enfant après que le père de celui-ci est décédé dans un accident de la circulation.

Principaux faits

Le requérant dans la première affaire est Sergey Aleksandrovich Leonov, un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Moscou (Russie). La requérante dans la seconde affaire est Elita Khaidovna Magomadova, née en 1974 et résidant à Moscou.